「自転車保険」に入ってますか?

阪口充弘

4月から奈良県でも自転車保険の加入が義務化されました。これで、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。みなさんは、「自転車保険」に入ってますか?

新型コロナウィルスの影響もあって、通勤通学に自転車を使われる方が増えています。さらに、消費税増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元制度が6月末で終了することから、自転車を購入する方も多かったようです。そんな中、全国で自転車保険加入の義務化への取り組みが拡がっています。

2015年10月に兵庫県から始まった自転車保険の加入義務化は、その後、大阪府、滋賀県、京都府などにも拡がり、2020年4月にはついに東京都でも加入が義務づけられました。同じく4月から奈良県で義務化されたので、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。(和歌山県は努力義務)

いわゆる「自転車保険」の加入ですが、厳密には「自転車損害賠償保険等」への加入が義務化されています。つまり、自身のケガに対する補償よりも、まずは他人に対する賠償責任を果たせることが目的です。たとえ子供が加害者であっても、高額な賠償請求がされる可能性があります。

2013年7月に神戸地裁は、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、少年の母親に約9500万円という高額賠償を命じました。少年に対する監督義務を果たしていないと言う理由で、被害者が意識が戻らず寝たきりになったことで、将来の介護費用と、得ることが出来なくなった逸失利益、そして慰謝料の合計で高額な賠償金となりました。このような例は少なくありません。

このようなリスクには「個人賠償責任保険」で備えることができます。自転車の事故だけでなく、個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合が対象となります。(仕事中の事故など補償対象外となることもありますので、免責など詳細はご確認ください。)個人賠償責任保険は、自転車保険で加入することもできますが、自動車保険や火災保険の特約として付けることもできます。現在ご契約中の保険に既に特約が付帯されていることもありますのでご確認ください。高額賠償となる可能性があります。保険金額も合わせてご確認ください。(保険金額を1億円以上にしても保険料はそれほど高額とはなりません)

加入される場合は、「示談代行サービス」も合わせてご検討ください。これは、事故が起こったときの示談交渉を保険会社のプロが代わりに行ってくれるサービスです。事故に慣れている人はいません。当事者同士で様々な調整や賠償金額の決定を行うことはかなりの負担です。保険会社のプロが示談代行をしてくれたら心強いでしょう。

自転車は身近な乗り物です。楽しく便利に自転車を利用するためにも、義務化されたこの機会に、自転車の保険を見直してください。もし分からないことがあれば、お気軽にお問合せください。

老後に向けて税制優遇を活用する!

岩田 よしゆき

現在は、国が皆さんの資産運用のための税制優遇を打ち出しています。その代表格がNISA、iDecoです。さらに付け加えるとすると、従来からある生命保険の保険料控除ができる個人年金保険などです。

老後の生活資金としてまず頭に浮かぶのは、公的年金ですよね。ただしこれは国民年金だけの人、厚生年金のある人、 厚生年金は、さらには現役時代の収入によってもらえる金額は大きく変わってきます。 まずは年金がどれくらいもらえそうかは知っておいた方がいいでしょうね。そこにどれくらい上乗せしたいか、そう考えると個人年金保険などで上乗せををしっかり抑えておくことがいいんじゃないかと思います。

課税所得が年間330万円から695万円、サラリーマンのほとんどの方がここに当てはまるんじゃないかと思いますが、毎年8万円ぐらいの保険料負担で控除枠を目一杯使うと所得税、住民税合わせて10,800円の還付金が発生します。 銀行の0.001%金利の普通預金に100万円を1年間預けて増える金額が10円だとして考えると還付金の大きさがわかると思います。個人年金保険の代わりに死亡保障が確保できて積立効果もある終身保険などを使うのもアリだと思います。まずは老後に向けて安心な資産形成をベースに確保するということ。

さらに企業型の確定拠出年金に入られてない方は、個人型のiDecoをうまく活用されてみてはどうでしょう。iDecoは、年間掛金を全額所得控除できます。この恩恵を現状60歳まで受けられるのはとても大きいです。運用効果とは別に節税効果分だけでも大きな効果があります。 個人年金保険に個人型確定拠出年金iDecoを老後に向けた資産形成として持つ。iDecoは元本確保型商品から株や債券など変動リスクがある投資信託を選んで組み合わせて運用が可能です。 変動リスクはありますが、20代30代の方はたっぷり時間があるので、長期分散積立投資運用によりリスク低減効果も可能です。

財形も貯蓄手段として節税効果がありますし、現金預金もいざと言うとき、突然の支出が必要になったときのために必要ですが、会社の福利厚生の仕組みに守られているに守られているサラリーマンの方なら毎月の生活費の3ヶ月分から半年分を目安にするくらいでいいのではと思います。

そして毎月の必要額の中で余力があれば、そのお金はNISA、積立NISAで投資信託を運用してみるのもお薦めです。iDecoと同じく長期での運用を考えるなら変動リスクを抑えた運用も可能であったりしますし、いつでもお金を引き出したり、拠出可能な幅で積立額を上げたり下げたり、途中で辞めたり、また再開するのも可能だからです。

以上のような税制優遇の恩恵を被りながら、無理なく老後に向けて資産運用をきっちり行っていける仕組みをつくるのが理想ですね。

ライフプランを組んでみる

岩田 よしゆき

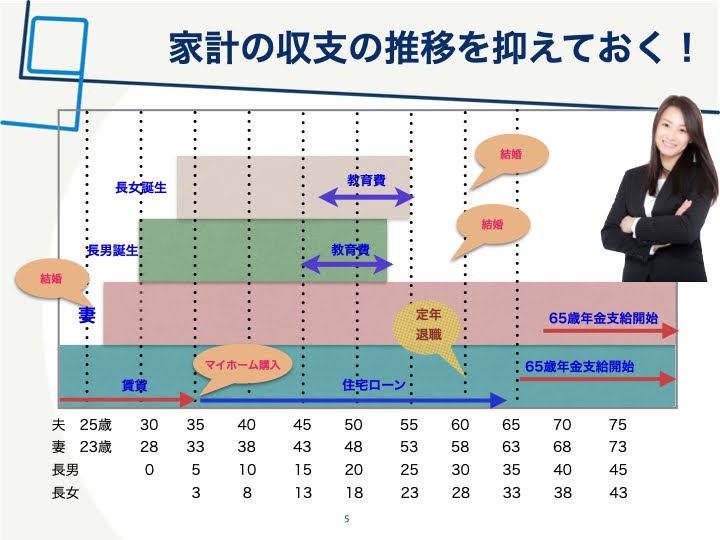

これからのお金のことを考えてみるとき、どんな人生を描きたいかまずは思いを張り巡らしてみましょう。

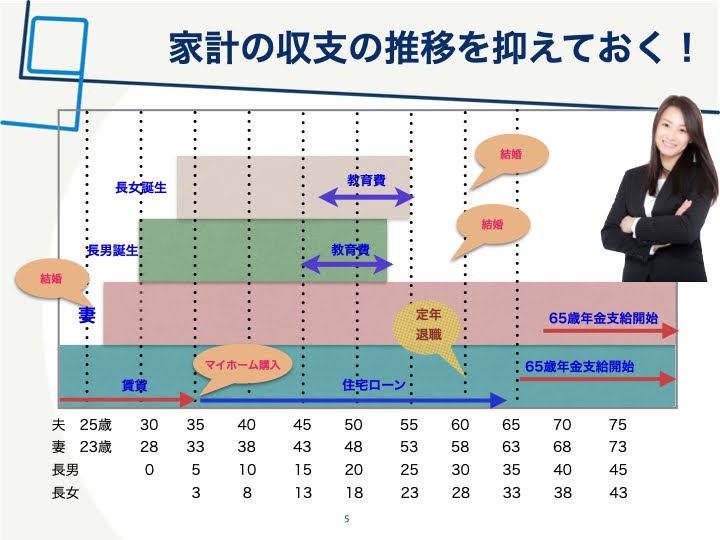

人生における予定や目標を立ててみます。結婚、子供の誕生、転職、マイホーム購入などとイベントを計画することであなたのライフプランが出来上がります。

・子供は2人欲しい

・5年後はマイホームを購入

・老後は毎年2回は海外旅行へ

などと夢や目標を書き込みそこに予算を設定しましょう。

さらに自分のキャリアプランをもとに収入の推移もイメージして具体化していくと、、、 将来の収支をシミュレーションするキャッシュフロー表(CF表)が完成します。 収支の項目をより細かく具現化することで信憑性の高いシミュレーションが完成します。そうすると毎月の家計管理に対する意識も高まります。

このライフプラン作成、CF表作成のタイミングとしては、結婚、子供の誕生、マイホームの購入、定年退職の10年ぐらい前などが最適だと考えます。これらのライフイベントが家計の推移にどんな影響を与えるかが見える化するからです。 そこで問題、課題が見えたらそれに対処する解決策を作成し手を打てばいいのです。

よく皆さんのご相談で老後の資産形成はどれくらい必要と聞かれます。昨今2000万問題が大きく取り上げられましたね。本当に2000万も必要なんですか?答えはYesであったりNoであったり、100人いれば100通りに別れるのが正解です。なぜなら現役時代の収入、将来の夫婦2人の年金額、家族構成、住宅ローンが何歳まであるかさらには退職金がどれくらいあるかなどと人それぞれ違うからです。

このようにライフプラン、CF表を作成するとそれぞれのライフイベントに向けてどれくらいのお金を用意しなければいけないか目標額が明確になります。そのために利用する金融商品もどんなものが適切か明確になったりします。

ライフプラン、CF表の作成はご自身の人生を間違いなく豊かにするためにとても役立つツールだということが分かっていただけるのではないでしょうか? でも自分で作るのは難しそうだなあとか思ったら、我々FPに相談してみてください。一緒に作成をお手伝いさせていただきます。

ご当地ナンバーが増えました

阪口充弘

2020年5月11日から、新たに17地域の「地方版図柄入りナンバープレート」が交付開始されました。関西では奈良県で「飛鳥」ナンバーが誕生しました。

地方版図柄入りナンバープレートは、2018年10月1日に全国41地域において交付が開始されています。関西でも滋賀は琵琶湖、京都は天橋立と五重塔、奈良は桜と紅葉と鹿の図柄入りのナンバープレートが既に交付されているのでご覧になった方も多いかと思います。

今回、関西では奈良県で「飛鳥」ナンバーが誕生しました。図柄は「朱雀」で東西南北を守る四神のうち、南の守護神のこと。力強く羽ばたく姿には、地域の飛躍への願いが込められているそうです。 発表時には格好良すぎと話題になったり、なぜか乃木坂46のファンからも注目を集めているとのこと。

地域の魅力を全国に発信することを目的に、地域の景色や観光資源を図柄にしていたり、カラーナンバーにするときに支払う寄付金が導入地域における交通改善や観光振興の取り組みに活用されるとのことなので、盛り上がりに期待します。

積極的に導入いただきたい「ご当地ナンバー」ですが、特に「飛鳥」ナンバーのように今までなかった地域名に代わるなど、車両番号が変更になる場合は、自動車保険の変更手続きも忘れずにご連絡ください。

ハザードマップを確認しましょう!

阪口充弘

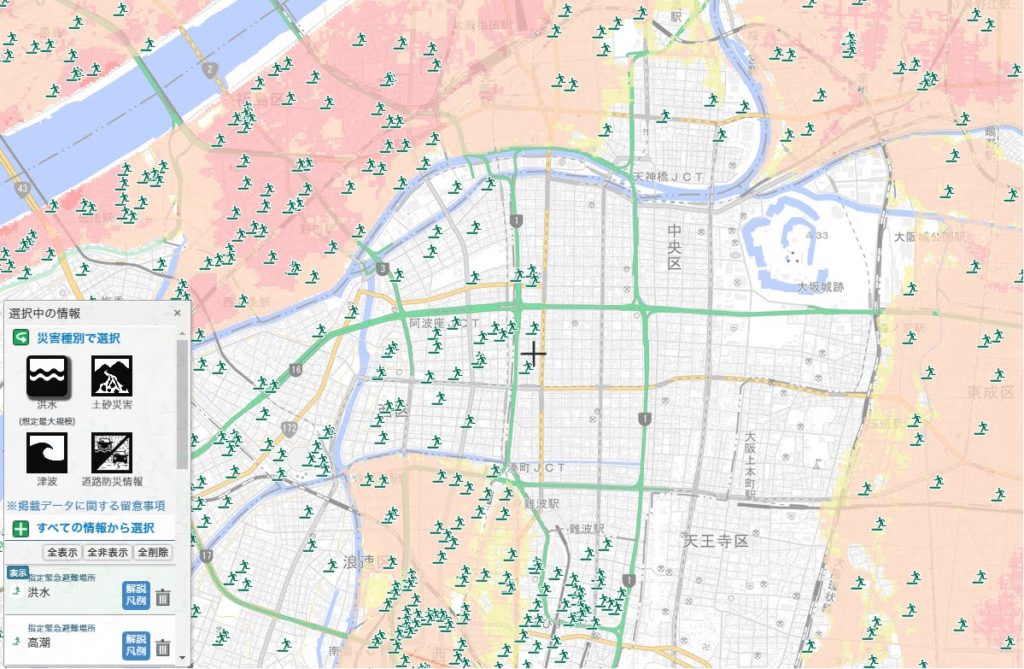

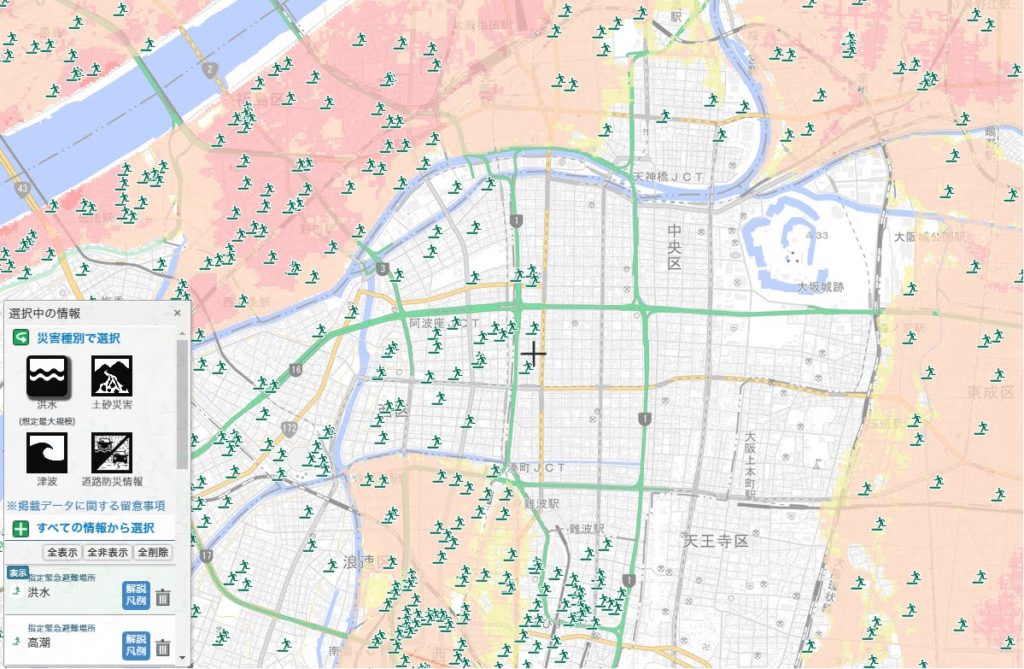

近畿地方も梅雨入りしました。2017年九州北部豪雨、2018年西日本豪雨、2019年台風19号など、 近年は毎年のように大雨による甚大な被害を被っています。今年は新型コロナウィルス対策にばかり 意識が向きがちですが、雨が増えるこの時期に、今一度、自然災害に対する意識を高めましょう。

ご自分がお住まいの地域や職場、お子様の学校などが自然災害に対して、どのようなリスクがあるのかを ハザードマップで確認しましょう。

気になる場所の住所を入力すると、洪水、土砂災害、津波などのリスクが地図上に表示されます。 指定緊急避難場所も確認すると良いでしょう。

ハザードマップをチェックしたら、ご加入の火災保険もいっしょにチェックしましょう。自然災害のリスクに対する備えは充分ですか? 補償内容などもし分からなければ、お気軽にお問い合わせください。災害は「いつか来るかも」ではなく、「必ず来る」という心構えが大切ですよ。

また、この機会に非常用持ち出し袋や備蓄品の確認も同時に行ってください。今年は特に避難所での新型コロナ感染が懸念されます。 持ち出し品にマスクや消毒用品を付け加えるのを忘れないでください。